103年2月(第260期)

社區規範對日本農業的影響

神門善久 [1] 撰

黃有才 [2] 譯

社區規範與自由市場競爭

沒有社區規範,日本農業無法延續,要瞭解社區規範的重要性,要先對日本地理與氣候特徵做一簡要探討。

日本山區雨量充沛,日本年雨量為 1,728 毫米,是法國( 750 毫米)兩倍有餘,而法國是歐盟最大的農業國家之一。日本土地只有 33% 是平原,比其他已開發國家少了許多(美國 70% 、英國 90% 、義大利 77% 、法國 73% 、德國 69% )。

日本河川陡峭且短,雨水迅速流入大海。河川水位隨氣候變化很大。另外,社區中所有農民使用同一灌溉水圳,農田彼此毗鄰,因此農民在灌溉與防治病蟲害必須相互合作。合作對稻農特別重要,稻田灌溉時,水依序由地勢高的田區流到地勢低的田區,單一稻田區塊水與農地的不當使用會影響到整個社區的農民。

傳統上,各個社區對於水與農地使用有許多詳細的規定,可視為社區規範。這些規範很少制訂成法規。然而,在戰前農民接受社區規範為當然之事,因此與舊禮俗結合為一體。太平洋戰爭期間,為了支援戰時經濟,政府透過思想控制壓抑個人主義,也使得社區規範在這段期間更為加強。但戰後情勢大為改變,盟國佔領軍引進自由市場競爭與個人主義到日本社會。雖然日本主權在 1952 年恢復,但做為資本主義集團之一員,日本政府仍繼續自由市場競爭和個人主義理念。

在多數製造業,個別生產者之間的自由市場競爭可改進產業,淘汰效率差的生產者而留下有競爭力者。但在農業中,如果個別農民不遵守社區規範來與其他農民競爭,所有的農民將無法有效率生產。因此,在自由市場競爭的環境中,同時要遵守社區規範,是目前農業政策最棘手的課題之一。

直到 1990 年代農協在維持社區規範的角色

從太平洋戰爭結束到 1990 年代初期,農協( JA )在維護社區規範上扮演關鍵角色。農協在 1947 年成立,是農民的互助組織。與其他已開發國家如歐洲、北美、澳洲的農業合作社比較,日本農協有兩個特徵。首先,農協有全國性三級金字塔組織架構,市(町、村)、縣、全國。所有市(町、村)農民都是農協組織的會員,縣內各農協組成縣農協,所有縣農協再聯合組成中央農協,這三級組織與日本政府行政組織相同。其次是提供農業相關服務,日本農協提供日常有關的經濟服務,包括銀行、超市零售、婚喪喜慶安排、旅遊票務、汽車銷售等各項服務。

除了上述兩個特徵外,在 1990 年代以前農協另外還有 2 個特徵。首先農協與自由民主黨(自民黨)關係密切,而自民黨自 1955 年創立後一直是執政黨。農協被認為是自民黨長期穩定的支持者之一。另外,農協從政府得到許多經濟活動上的特權。例如:農協在 1942 年糧食管制法下,被授予向農民收購稻米的專屬權。

因為這些政治與經濟的力量,農協扮演社區規範的維持者,農協監督其會員農民農地與水的使用。在農協領導下,社區內的農民參與各項集體活動,譬如清理共同使用的灌溉水圳。

但農協在維持社區規範時有兩項缺失。首先,農協有時太強調會員農民的公平性,導致農協活動有時缺乏效率,例如:農協傾向把農產品以相同價格銷售,卻忽視農友技術差異造成的品質不同。此外,農協的領導並未立法,只要農協與農民維持密切關係,社區規範就可在農協領導下維持,但農協與農民關係會因社經情形而變化。因此,農協在社區規範的領導地位是脆弱的,不能期待維持太久。

自從 1990 年代開始,農協組織能力下滑

1990 年代初期,農協受到經濟與政治影響,首先,政府鬆綁法令,農協失去了配銷農產品的特許權,尤其是在 1994 年廢除糧食管制法,解除了農協收購稻米的專屬權。 1989 年開始小額存款利息自由化,也使得藉小額存款獲利為主的農協銀行業務受到傷害。其次, 1994 年眾議院選舉制度作了改革,此次改革把單一選區多席次改為單一席次。在多席次選制中,自民黨需要部分選民在單一選區支持多位候選人。為達此目的,自民黨藉農協的力量來分配農民選票。改變選制後,自民黨不再需要在單一選區內分配選票。此外,改制後,都會區分配席次多於鄉村,這也弱化了農協做為選舉團體的重要性。

為了配合這些新的經濟與政治情勢,農協啟動一些結構改革,譬如:農協合併一些地方小農協成為較大的農協來強化財務能力,農協也努力在鄉間擴展農業以外的業務。儘管這些努力,農協還是無法維持其一度掌握的影響力。自 1990 年代以後,農協組織其會員農民的力量持續下降。同樣地,農協要維持其社區規範的領導力也越來越困難。

社區規範毀壞的圖表

社區規範毀壞可以用圖來說明:

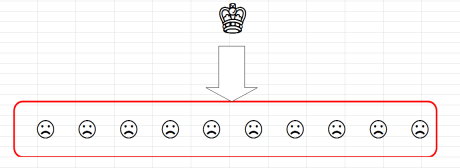

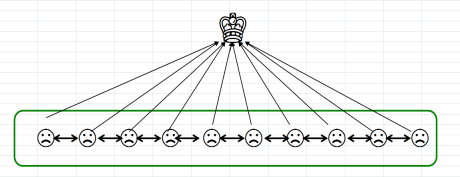

圖 1 是太平洋戰爭前日本農村社會的情形。在此期間,個人權利主張是被日本天皇敕令所限制,而管理體系是從上而下。這時,社區規範是依舊禮俗來遵守的。圖 2 是西方民主社會,公民在民主憲法下容許主張個人權利,同時公民要為負責建立與實施社區規定。

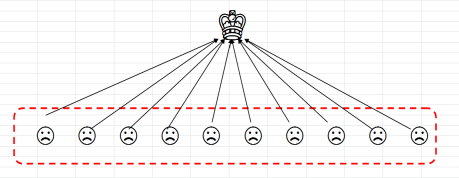

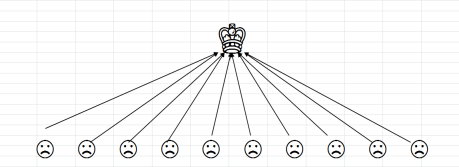

戰後,日本推動民主,但犯了錯誤,只模仿了主張個人權利但未引入公民責任(圖 3 )。當農協還扮演維持社區規範的角色,這些規範尚能保持一定程度,但自從 1990 年代農協失去組織能力,社區規範也就瓦解了(圖 4 )。

農地、水與環境保育計畫

社區規範毀壞已成為日本農業最嚴重的問題,自私濫用農地用水很常見,很少農民參與社區水圳與道路的維護,日本農業的表現正惡化中。

針對社區規範毀壞,政府採取的對策是在 2007 年開始推動「農地、水與環境保育計畫」。此計畫鼓勵鄉民成立新組織來管理社區事務。這類組織有兩種型態:一是 Katsudo Soshiki (社區發展協會),一是 Nouchi Mizu Kankyo Hozen Soshiki (農地與水保育協會)。兩組織的功能和目標基本是一樣的,最大的不同是規模,後者適合以市、町、村為單位,前者則適合於更小的社區。但兩者同樣以組織鄉間社區活動來保育地方共同資源,如水和地景等。這兩組織包括成員不止是農民,也有住在鄉間的非農民,這是由於現在鄉間社區中農民與非農民是混居的,彼此合作對規劃農地與水有效利用是必要的。政府對社區發展協會與農地與水保育協會的活動,以「農地與水保育津貼」予以補貼。社區發展協會與農地與水保育協會接受補貼的細目參見表 1 與表 2 。

本文譯自 Yoshihisa Godo ( 2013 ) , Community Order in Japanese Agriculture , Retrieved from http:// ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=166

圖 1 太平洋戰爭前日本農村社會的情形

圖 2 西方民主社會架構

圖 3 日本戰後推動民主架構

圖 4 1990 年代日本農村社區規範瓦解

表 1 2007 至 2012 會計年度農地與水保育計畫補貼細目

|

會計年度 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

轄區內有社區發展協會與(或)農地與水保育協會的市(町、村)數目 |

1,241 |

1,282 |

1,251 |

1,254 |

1,248 |

1,189 |

|

農村發展協會數目 |

17,122 |

18,973 |

19,514 |

19,658 |

19,677 |

18,142 |

|

農地與水保育協會數目 |

- |

- |

- |

- |

- |

520 |

|

領取農地與水保育津貼的面積(千公頃) |

1,160 |

1,361 |

1,425 |

1,433 |

1,430 |

1,455 |

註:日本會計年度為每年 4 月 1 月至隔年 3 月 31 日。

資料來源:日本農林水產省

表 2 各地區領取農地與水保育津貼的比例

|

地區 |

(1) 社區發展協會數目 |

(2) 農地與水保育協會數目 |

(3) 領取農地與水保育津貼面積(千公頃) |

(4) 農地面積(千公頃) |

(3)/(4) (%) |

|---|---|---|---|---|---|

|

全國 |

18,662 |

520 |

1,455 |

4,255 |

34 |

|

北海道 |

689 |

5 |

441 |

1.167 |

38 |

|

東北 |

3,006 |

155 |

287 |

831 |

35 |

|

北陸 |

1,934 |

34 |

115 |

667 |

17 |

|

關東 |

2,554 |

97 |

143 |

298 |

48 |

|

東海 |

1,028 |

42 |

65 |

166 |

39 |

|

近畿 |

3,216 |

14 |

103 |

190 |

54 |

|

中國 |

1,641 |

43 |

66 |

237 |

28 |

|

四國 |

837 |

14 |

37 |

127 |

29 |

|

九州 |

3,678 |

91 |

188 |

530 |

36 |

|

沖繩 |

39 |

25 |

11 |

42 |

26 |

註:日本會計年度為每年 4 月 1 月至隔年 3 月 31 日。

資料來源:日本農林水產省

註 [1] 日本明治學院大學教授

註 [2] 亞太糧食肥料技術中心主任