103年8月(第266期)

高屏溪及林邊溪土砂災害水土保持處理級序研擬

水保局臺南分局 黃振全.洪政義.劉文賢

莫拉克颱風為近年來極端水文事件代表案例,在高強度、長延時與大範圍降雨作用下,複合型土砂災害是未來集水區保育治理所面對的問題,過去農委會水土保持局於「臺灣地區治山防災第四期調查規劃總報告」曾提出採用 7 項指標,作為保育治理等級評估依據,但流域發生土砂災害後,由於災損層面廣,災前的評估級序將不適用。因此,本文將透過分析歷史降雨特性,以 3 種降雨模擬型態,進行土砂運移模擬演算,以未來掌握研究區土砂生產、積存與運移趨勢。並以保全對象、崩塌率與河床變動量要素,分析各模擬境況下之潛勢危險等級,最後將潛勢危險等級進行分類,將坡地聚落區分為高、中與低風險,供相關單位因應極端降雨事件參考。

一、莫拉克颱風改變颱風災害形態

依據經濟部水利署資料顯示,莫拉克颱風侵臺全臺共有15個雨量站之累積雨量超過2,000mm ,以阿里山站累積降雨量2,884mm 為最高,其48小時及24小時降雨量更高達 2,361mm 及 1,623mm,打破臺灣降雨記錄。導致集水區發生崩塌及土石流複合型災害;根據中央地質調查所莫拉克颱風前、後福衛二號影像判釋結果,全臺崩塌地面積約由災前194km 2增加至564km 2。大量土砂進入河道後,提高水流含砂濃度,對坡地聚落安全形成潛在威脅。

因此,針對流域內水文特性變化,及分析降雨與崩塌變異關聯性,結合歷年觀測資料與野溪沖淤模式,推求坡面變異及野溪河道沖淤可能變化趨勢;綜合不同降雨潛勢危險等級模擬結果,本文另提出總體受災風險評估指標,將各模擬境況危險等級轉化為風險程度,最終將坡地聚落區分為高、中與低風險地區,易於後續治理對策研擬。

二、高屏溪及林邊溪土砂變遷調查計畫推動

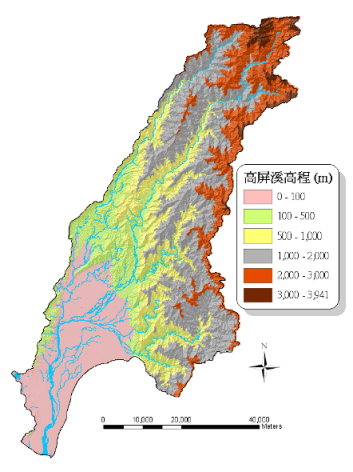

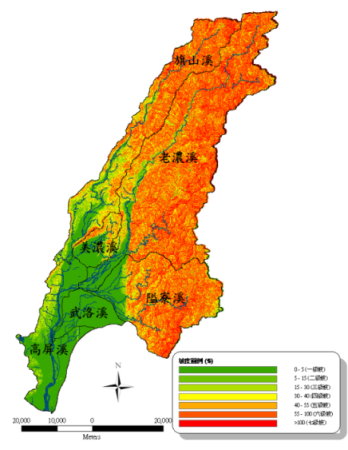

以高屏溪流域位於臺灣西南部地區,由主流高屏溪及支流荖濃溪、旗山溪、隘寮溪匯集而成,其流域面積為臺灣最大,約 3,257km 2,集水區地形落差大,地形由東北向西南遞減。自東北端的玉山、秀姑巒山、關山,向西南陡降。而流域高程 100 公尺以下平原僅占集水區 21.7%,高程在 100 ~ 1,000 公尺間占 31.3%,而將近一半(46.8%)面積在 1,000 公尺以上;因此,集水區除西南部地區與主流河道兩側地勢較平緩外,其餘地勢陡峭險峻流域(如圖 1a、 b)。

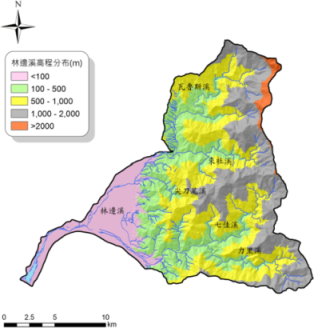

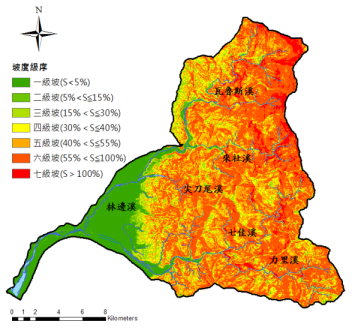

林邊溪流域由瓦魯斯溪、來社溪及力里溪 3 條主要支流組成,流域面積 314.7km 2 ,地勢東高西低起伏大,坡度多五級坡與六級坡(如圖 1c 、 d );由於上游地區地勢陡峭,聚落分布於 3 條支流進入平原區鄰近地勢較平坦處,僅來義部落、大後部落、佳興部落與泰武部落位於中游地區。

三、高屏溪及林邊溪土砂變遷調查計畫執行

本文第一部分為集水區土砂生產運移變遷分析,第二部分為潛勢危險等級分析,並依據潛勢危險等級分析結果,評估集水區各聚落總體受災風險,分析方法詳述如下:

(一)集水區土砂生產運移變遷分析

依據降雨特性分析結果進行模擬境況設定,作為未來 5 年集水區土砂災害趨勢模擬之用;另依颱風豪雨事件前後崩塌判釋圖層疊合,即崩塌地範圍及分布的情形,並依其變化區分為新增、復育與不變三大類,配合歷史降雨觀測資料,可進行誘發新增崩塌率的臨界降雨量推估,同時建立崩塌復育率與降雨特性迴歸方程式,釐清新增崩塌臨界降雨條件與崩塌復育趨勢迴歸關係,推測集水區坡面土砂生產變化趨勢;最後,結合流域野溪沖蝕與堆積模式,探討試驗區內河道淤積堆積之空間分布情況。

(二)集水區潛勢危險等級分析

依據坡面崩塌變異趨勢分析結果,推估集水區未來 5 年崩塌情況,並獲得未來 5 年河床可能沖淤深度;而為評估集水區潛勢危險等級,本次保全對象以及致災環境因素(崩塌率與河床變動量)的評估方法進行量化,評估方法與步驟如下:

- 將高屏溪及林邊溪劃分為 486 個及 157 個子集水區進行計算。

- 將部落分布、崩塌地變異趨勢估算成果及河床變動量數值模擬圖層套繪各集水區。

- 將支流集水區部落分布及受災類別、崩塌異趨勢估算成果及河床變動量進行致災序數分類,分類標準如表 1 所示。

- 依據致災序數分類,共可區分為 27 類的組合;並參考規劃報告之分級方式,將 27 類序數組合,依據聚落災情嚴重程度,分為 1 ~ 5 等級進行評估,等級越高(如等級 1)代表的聚落發生災害的潛勢程度越高,需優先進行處理或進行避難疏散規劃;相反的,等級越低(如等級 5),表示聚落相對於安全,在治理上可由一般常態性治理原則。

- 變更降雨模擬,重複步驟 1 ~ 4,至所有模擬境況完成。

(三)總體受災風險評估

為綜合評量不同降雨境況潛勢危險等級模擬結果,本計畫依據表 2 整體受災風險評估矩陣表進行評估,其評估流程與標準如下:

- 將模擬降雨境況呈現的潛勢危險等級分為 2 類;第 1 類為高與中高潛勢危險等級;第 2 類為中、中低與低潛勢危險等級。

- 查詢整體受災風險評估矩陣表,將各類集水區潛勢危險模擬結果,劃分為高風險、中風險及低風險等 3 類,透過潛勢危險等級轉化為風險程度,並檢討是否需整治依據。

四、流域土砂變遷趨勢分析

根據集水區土砂生產運移變遷分析,推估未來 5 年研究區土砂災害變遷趨勢,並將各類趨勢變異,考量保全對象、崩塌率與河床變動量等 3 要素,進行潛勢危險評估,綜合討論整體可能遭遇風險程度,分析結果如下:

(一)崩塌地變異趨勢

運用降雨特性影響坡面崩塌變異關係式,推估未來 5 年崩塌地變遷趨勢,分析結果,在常態降雨下,集水區坡面崩塌情況並無變化,中、上游部分地區甚可能有復育情形;若集水區發生超過 100 年以上降雨事件,如極端降雨趨勢 I 型及 II 型模擬情況,坡面崩塌將產生惡化,顯示莫拉克後集水區受創坡面,在未來 5 年內仍易受降雨影響而有擴大趨勢。

(二)野溪河道沖淤趨勢分析

考量崩塌料源進入河道造成河道沖淤變化,如變異量過大可能會危及水工構造物或鄰近聚落安全;因此,河道沖淤探討為評估土砂災害趨勢課題,本研究透過野溪沖蝕堆積模式,配合各降雨境況的設計雨量,進行河道沖淤趨勢的模擬,以瞭解研究區域野溪河道沖淤變化趨勢。圖中為莫拉克災後河道未來 5 年期間沖淤情形。觀察發現,在常態降雨趨勢下,主流兩側整體呈現下刷趨勢,此現象越往山區越明顯,莫拉克災後堆積上游河道土砂,在料源減少的情況下,部分鬆散土方,在數次降雨事件後,將持續往下游輸出;這現象同時說明,上游大量輸出土方,在進入主流或支流河道時,由於坡度減緩及河寬增加,造成主、支流河道的土砂淤積情況。但在極端降雨情勢下,由於上游地區再度發生大面積崩塌,土砂進入河道將加劇河床變動。

五、集水區危險潛勢分析及評估

(一)各類降雨境況下之潛勢危險等級

依據部落分布、受災情況、崩塌變異趨勢及河床變動量,進行集水區潛勢危險等級推估。在常態降雨趨勢下,中、上游地區地勢陡峭及地質條件不佳,加上山區降雨量大,大面積崩塌及高河床變動量,使部分聚落持續受到洪水及崩塌地滑災害威脅。隨模擬降雨條件越嚴峻,部分中潛勢地區受高強度降雨的影響,致使崩塌及河道淤積增加,提升至中高危險潛勢。

(二)總體受災風險

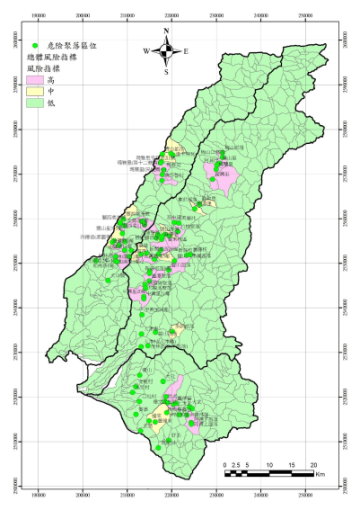

- 高屏溪流域

藉由風險評估表,將潛勢危險等級轉化風險程度後,發現荖濃溪有 18 處屬高受災風險區,分布在復興里上游及拉庫斯溪河段,中游竹林聚落、新開部落、新發部落與寶山里等地區;而旗山溪有 8 處高受災風險聚落,分布那瑪夏區瑪雅里與南沙魯里,中游甲仙區北勢坑溪、油礦溪與和南巷;而隘寮溪雖僅 3 處,但涵蓋阿禮、吉霧、佳暮、德文與大武部落。高受災風險區域詳圖 2a。 - 林邊溪流域

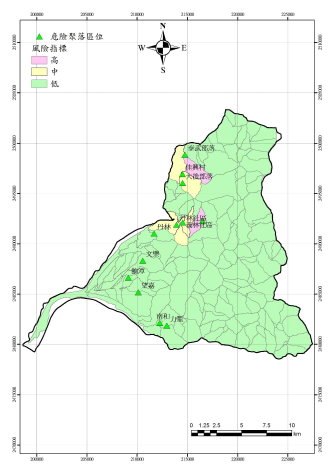

林邊溪流域受災風險評估,結果如圖 2b 所示。未來 5 年內屬高風險區域有 2 處,座落瓦魯斯溪與來社溪,受影響聚落為泰武及來義部落,其中泰武部落構成要素主要為高崩塌率,來義部落在各模擬降雨境況均有較高河床變動量所致。

六、結語

本文依前述集水區土砂生產運移變遷分析,以推估未來 5 年區內土砂災害變遷趨勢分析(包含崩塌地變遷趨勢及野溪河道沖淤變化),並將各類趨勢變異結果,考量保全對象、崩塌率與河床變動量等三要素,進行潛勢危險等級評估,同時整體量化討論可能遭遇之風險程度,以提供 相關單位權責單位於整治參考依據。

表1 集水區潛勢危險等級評估分類序數對應表 PDF

表 2 整體受災風險評估矩陣表 PDF

a. 高程分布圖 b. 坡度分布圖

c 高程分布圖 d坡度分布圖

圖 1 高屏溪( a 、 b )及林邊溪( c 、 d )流域高程與坡度分布圖

a. 高屏溪流域 b. 林邊溪流域

圖 2 總體受災風險評估結果